echo-intensiv

Lungensonographie

Lungensonographie bei COVID-19

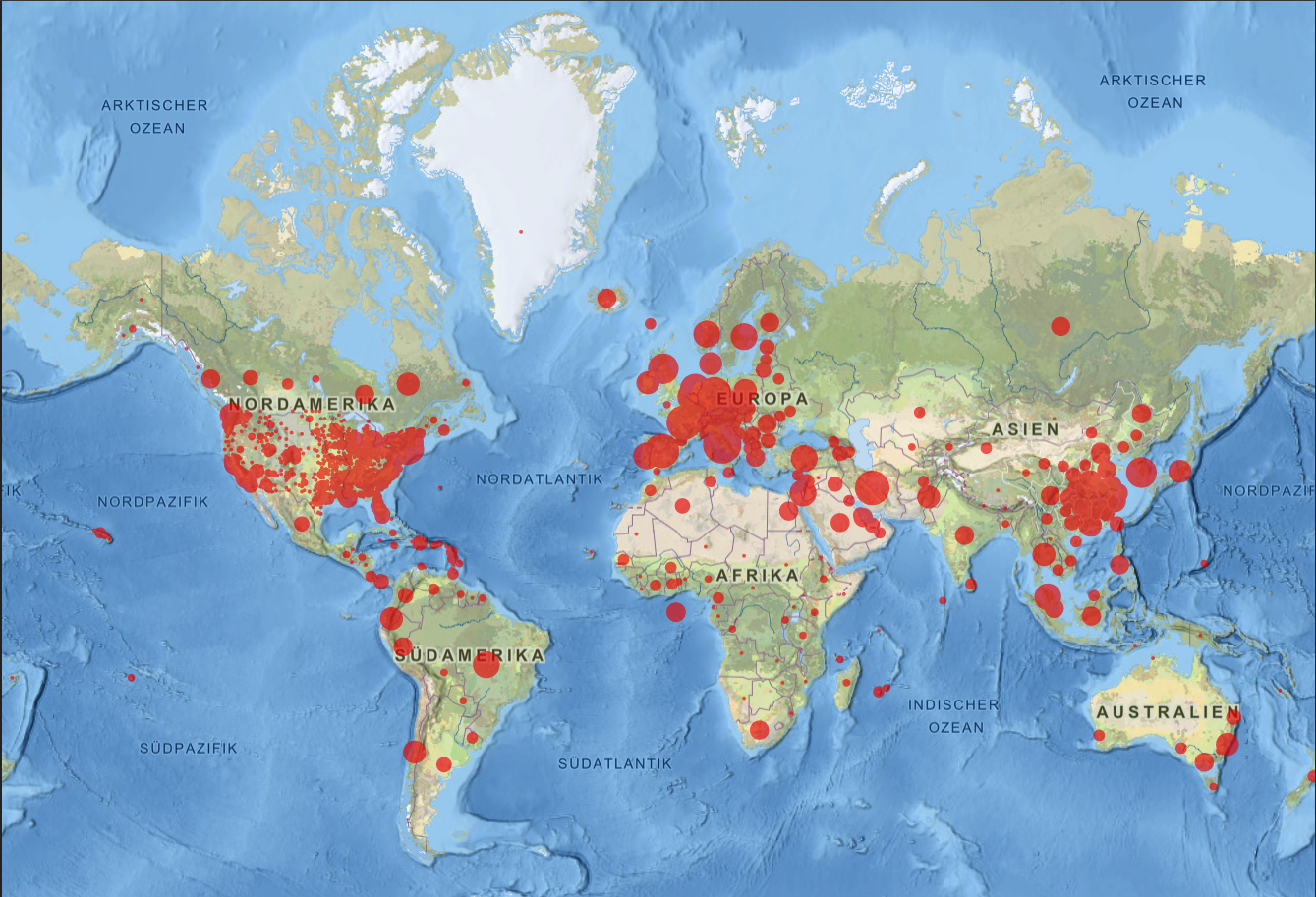

Abb.: positive SARS-CoV-2-Testnachweise Stand: 24.03.2020, Corona Resource Center der Johns Hopskins University, Baltimore USA

Abb.: positive SARS-CoV-2-Testnachweise Stand: 24.03.2020, Corona Resource Center der Johns Hopskins University, Baltimore USA

Dezember 2019 wurde das neue Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) als Auslöser einer gehäuft auftretenden viralen Pneumonie

in Wuhan, Provinz Hubei, China entdeckt und identifiziert.1 Das durch SARS-CoV-2 ausgelöste

klinisches Bild und die Erkrankung werden als COVID-19 bezeichnet. Bereits im folgenden Monat konnte eine rasante

Ausbreitung von COVID-19 innerhalb und ausserhalb der Provinz Hubei und in andere Länder mit Verlagerung des

Epizentrums der Infektion in den beiden nächsten Monaten nach Europa gesehen werden. Bei der aktuellen COVID-19-Pandemie handelt es sich um ein

äußerst dynamisches Geschehen. Für diese noch nie zuvor aufgetretene Atemwegserkrankung mit der Fähigkeit, sich

schnell und weiträumig zu verbreiten, sind keine Evidenz-basierte Leitlinien vorhanden. Viele der intensivmedizinischen

Empfehlungen dieser neuartigen Erkrankung beziehen sich auf die in China und Italien gemachten Beobachtungen und

Erfahrungen.2

Die Erkrankung tritt als Infektion der Atemwege mit den Leitsymptomen Fieber und Husten auf. In 81% der Fälle

verläuft die Krankheit mild, in 14% schwer und 5% der Patienten sind intensivpflichtig.3

Der Zeitraum zwischen dem Auftreten der Symptome und der intensivmedizinischen Aufnahme liegt im Durchschnitt bei

10 Tagen. Die Aufnahme auf die Intensivstation ist in der Regel durch eine Dyspnoe mit erhöhter Atemfrequenz

(>30/min) und Hypoxämie bedingt. Nicht selten sind zu diesem Zeitpunkt in der Bildgebung bereits pulmonale

Infiltrate sichtbar.4 Die möglichen Verläufe sind die Entwicklung eines ARDS und seltener

eine bakterielle Superinfektion mit septischem Schock. Als weitere Komplikationen werden Rhythmusstörungen,

Herzmuskelschäden und akutes Nierenversagens genannt.5

Die Computertomographie der Lunge ist für die Differentialdiagnose und Diagnostik spezifischer Lungenerkrankungen

essentiell. Auch bei asymptomatischen Patienten bei denen eine SARS-CoV-2-Infektion nachgewiesen ist können abnormale

CT-Befunde der Lunge vorliegen.6 Solche pathologischen CT-morphologischen Lungenveränderungen wurden

teils bereits gesehen, bevor die virale RNA nachweisbar war.7 Dies kann dadurch erklärt sein, dass

es den derzeitigen Tests an Empfindlichkeit mangelt und SARS-CoV-2-Infektionen möglicherweise nicht erkannt

werden.8 Aufgrund des breiten klinischen Spektrums von COVID-19 treffen Patienten mit unspezifischen

Symptomen in den Notfallambulanzen ein.9 Zu beachten ist, dass etwa 25 % der Fälle von Covid-19 das

Thorax-CT unauffällig ist.10 Ein einmalige unauffälliges Thorax-CT schließt COVID-19 nicht aus.

Dies bindet bei einer exponentiell verlaufenden Infektionsrate Kapazitäten, die ggf. ab einem bestimmten Stadium

nicht mehr vorhanden sind. Die Rolle der Computertomographie bei der Behandlung von COVID-19-Patienten ist auch

derzeit nicht klar definiert.11 Die Lungensonographie kann kann hier eine Alternative zur

radiologischen Diagnostik darstellen.

Angesichts der hohen Fallzahlen und der hohen Mortatalität der COVID-19-Pneumonie erscheint es wichtig auf der

Intensivstation effizient, Resourcen-schonend und vor allem Personal-schützend zu arbeiten, um Kapazitäten für

die Behandlung weiterer Patienten freizusetzen.12

Es waren im Rahmen der SARS-Epidemie 20 %, in Kanada und Singapur sogar 40 %, aller Infizierten dem

Gesundheitspersonal zugehörig.13 In der Volksrepublik China betrafen in der jetzigen

Pandemie nach offiziellen Angaben 3,8 % und nach einer Fallstudie 29% aller Fälle das

Gesundheitspersonal.14,15 In der italienischen Region

Lombardei sind nach offiziellen Angaben Anfang 03/2020 10 % aller betreuenden Berufsgruppen positiv

auf SARS-CoV-2 getestet worden und stehen für die Versorgung nicht zur Verfügung. Diese Gefahr sollte so

weit wie möglich minimiert werden.

Es ist daher geboten stationsferne, Personal-bindende und letztlich -gefährdende Transporte mit Wechsel der

Beatmungssysteme zur radiologischen Diagnostik auf ein notwendiges Mindestmaß zu reduzieren und nur nur bei

therapeutischer Konsequenz durchzuführen.16

Die Lungensonographie ermöglicht das Erkennen einer SARS-CoV 2-Infektion am Bett des Patienten.17

Die Lungenultraschalluntersuchung erscheint daher für die Behandlung der COVID-19 -Pneumonie demgegenüber

aufgrund seiner Sicherheit, Wiederholbarkeit, Strahlungsfreiheit, geringen Kosten und der Anwendung bettseitig

auf der Intensivstation empfehlenswert.18,19 Auch ist zu bedenken,

dass kleine tragbare Ultraschallgeräte (besonders Hand-helds) aufgrund der kleineren Oberfläche einfacher zu

desinfizieren sind. Noch sind nur wenige Artikel in der Literatur zur Lungensonographie erhältlich. Es werden

täglich mehr.

Die lungensonographischen Veränderungen der COVID-19-Pneumonie weisen ein breites Spektrum auf, das von einem

milden alveolären interstitiellen Muster über ein schweres bilaterales interstitielles Muster bis hin zur

Lungenkonsolidierung reicht.6 Das Ausmaß der Befunde stehen in Zusammenhang mit dem

Krankheitsstadium, dem Schweregrad der Lungenverletzung und den Komorbiditäten. Das vorherrschende Muster ist

ein unterschiedlich starkes interstitielles Syndrom und eine alveoläre Konsolidierung, deren Grad mit dem

Schweregrad des Lungenschadens korreliert.

Speziell die subpleuralen Läsionen eines nicht-kritischen COVID-19-Verlaufs zeigen signifikante Abweichungen

gegenüber den durch andere Erkrankungen bedingten Läsionen (wie z.B. bakterielle Pneumonien, Lungenabszesse,

Tuberkulose, Kompressions- und Obstruktionsatelektasen, Pneumothorax und Tumoren).20

Als charakteristische lungensonographischen Befunden wird eine unregelmäßig verlaufende, verdickte Pleuralinie

(meist 1-2 mm) und B-lines in einer Vielzahl an Mustern, einschließlich fokaler, multifokaler und konfluenter

Linien beschrieben. Desweiteren zeigen sich unterschiedlichste Muster an Konsolidierungen einschließlich

multifokaler kleiner, nicht-translobärer und translobärer Formationen mit gelegentlichen mobilen

Luftbronchogrammen. Pleuraergüsse wurden hingegen nur selten beschrieben. Bei Beginn der Restitution kommt es

zum Wiederauftreten von A-lines.17,18,20

Bei Patienten mit nicht kritischem COVID-19-Verlauf liegen nach Hyung Y et al. (2020) liegen die Läsionen

meist in den dorsobasalen Bereichen beider Lungenflügel. Es zeigen sich diskontinuierliche oder kontinuierliche

fusionierte B-lines (Waterfall-sign) oder diffus konfluierende B-lines (weiße Lunge oder White lung-sign).

A-lines sind dann nicht mehr darzustellen. Im Unterschied zu B-lines, die durch ein kardiogenes Lungenödem

verursacht werden, neigten die B-lines bei COVID-19 zur Fusionierung und eher fixiert. Die B-lines hatten

verschwommene Kanten und wiesen keine Aufzweigung auf. Der Entstehungspunkt der subpleuralen Läsion war zudem

mehr stumpf (konvexe Array-Sonde) als der der B-lines eines kardialen Lungenödems. Die subpleuralen Läsionen

weisen eine fleckige, streifige und knötchenförmige Konsolidierung auf, bei der ein Aerobronchogramm oder

-bronchiologramm zu sehen ist.20

Mit Hilfe des Lungenultraschalls kann derselbe betreuende Arzt den Patienten visitieren, Blut für

Laborbestimmungen entnehmen und gleichzeitig dank mobiler Ultraschallgeräte eine Bildgebung der Lunge

durchführen.17 Die jüngsten Daten zeigen eindeutig, dass infiziertes medizinisches

Personal ein Riesenproblem darstellt, so dass der Kontakt zu Infizierten zu bündeln und auf ein Minimum zu

reduzieren ist.

Das Verfahren kann ein Screening ermöglichen und Patienten mit geringem Risiko (scan-negativ) von Patienten

mit höherem Risiko (scan-positiv), die möglicherweise eine nachgeordnete Bildgebung wie eine Computertomographie

der Lunge benötigen.

Zu beachten aber ist, dass die Lungensonographie das CT-Thorax aber keineswegs ersetzen kann. Sie kann keine

Läsionen darstellen kann, die tief pulmonal liegen, da die belüftete Lunge die Übertragung des Schallsignals

verhindert. Es können nur Pathologien mit Kontakt zur Pleura dargestellt werden.

Literatur [verlinkt]